Una delle tracce della maturità, nell'anno precedente al mio, riguardava il rapporto tra matematica e poesia. Quando la lessi, e provai a ragionare su quello che avrei potuto scrivere, mi venne in mente solo qualche riferimento al ritmo, alla metrica, e alla fine quello che conclusi fu: "Per fortuna che la mia maturità è l'anno prossimo".

Il fatto è che siamo immersi in una cultura che sembra tracciare una dicotomia insormontabile tra materie umanistiche e materie scientifiche, settorializzando il sapere (e spesso le persone) da un lato o dall'altro. Eppure i punti di contatto sono molti di più di quanti non appaiano a un primo sguardo.

Lo dimostra bene un albo divulgativo interessante sia per i presupposti sia per le nozioni che porta: L'arte incontra la scienza di Mary Auld (con illustrazioni di Sue Downing), edito in Italia da Editoriale Scienza.

Le sue pagine esplorano i punti di contatto tra le due discipline nel modo più ampio possibile: ogni pagina spalanca un nuovo spunto di riflessione, un "non ci avevo pensato", o perlomeno un "non ci avevo pensato abbastanza".

Non avevo pensato abbastanza che le pitture rupestri nascono anche da uno studio su come ricavare pigmenti dalla natura.

Non avevo pensato abbastanza a come astronomia e immaginazione si siano incontrate nel dare vita alle costellazioni.

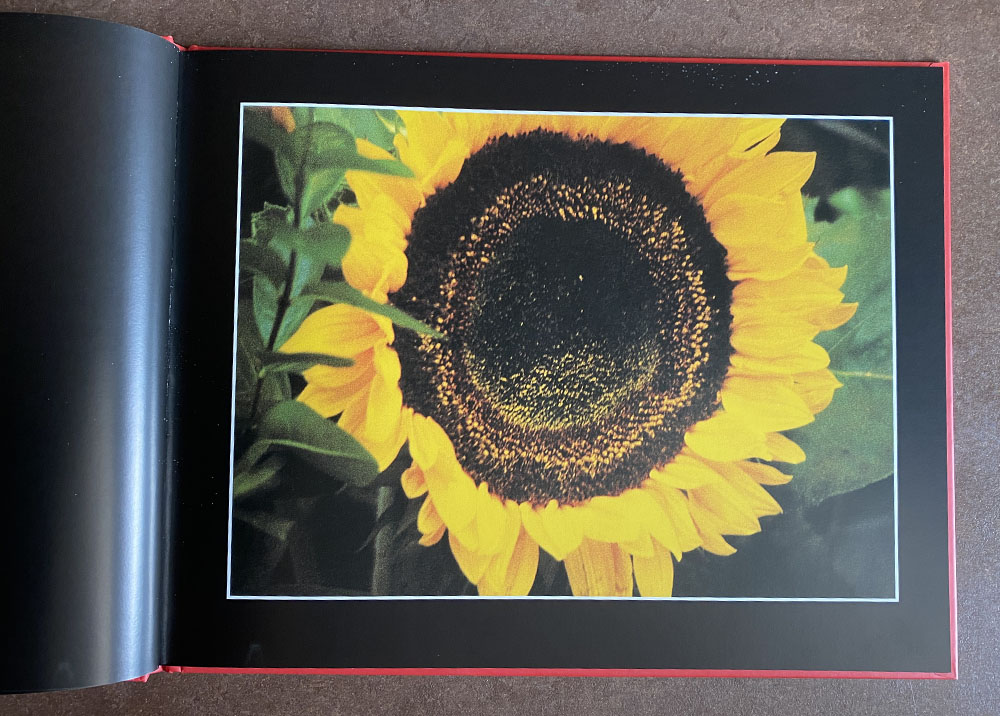

Non avevo pensato abbastanza a quanto il puntinismo debba alla teoria del colore e allo studio di come il nostro occhio lo percepisca.

Il viaggio che passa da accostamenti ed esempi più noti (come la centralità dello studio anatomico nella scultura classica o la ricerca leonardesca di macchine volanti) ad altri più insoliti, come l'arte tridimensionale dell'americana Jen Stark, o l'arte pirotecnica del cinese Cai Guo-Qiang, offrendo nozioni storiche, suggestioni artistiche, intuizioni e spiegazioni scientifiche, in un panorama ampio che aiuta prima di tutto a capire quanto arte e scienza siano discipline vaste, che abbracciano molto di più dell'immagine che abbiamo di esse.

L'arte incontra la scienza non scende in profondità nelle spiegazioni tecniche o nella critica artistica: è un albo rivolto a un pubblico attorno agli otto anni, con l'obiettivo di aprire le menti, più che di riempirle, ma soprattutto di coinvolgere i piccoli lettori.

Le pagine descrittive si intervallano infatti a proposte di esperimenti, di attività e di progetti artistici e scientifici, dai più semplici che i bambini saranno in grado di svolgere in autonomia, ai più complessi che richiederanno l'aiuto di un genitore. I lettori saranno così chiamati a costruire piccole macchine volanti di carta, a creare la loro opera puntinista, a studiare l'anatomia per disegnare un corpo o a sperimentare piccole reazioni chimiche.

Perché diventare artisti è anche un po' diventare scienziati.