Noi grandi lo diamo per scontato, ma le storie presuppongono la coscienza che a un prima corrisponda un poi, che a una causa corrisponda una conseguenza: sono cognizioni che non sono innate, ma si sviluppano nei primi anni di vita. È quello che accade ad esempio quando un bambino fa cadere ripetutamente il cucchiaio dal seggiolone e riesce a constatare che sì: cade sempre, e sì: ogni volta la mamma fa un lungo sospiro (anche questo è un rapporto causa-effetto, no?).

È attorno ai 18 mesi che questa capacità si forma e si consolida, e i prodotti dedicati a questo target devono tenerne conto, proponendo strutture narrative che il bambino sia in grado di cogliere.

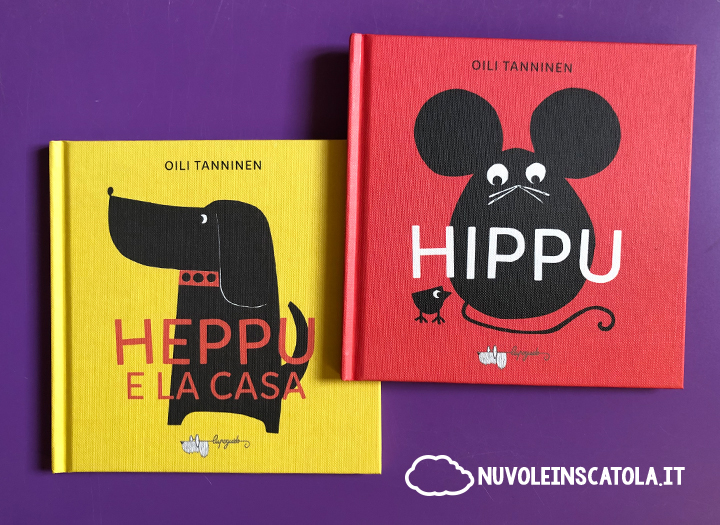

Hippu e Heppu sono due personaggi non nuovi ma inediti, nel senso che sono appena sbarcati in Italia, grazie a Lupoguido, ma la loro creazione risale agli anni Sessanta e Settanta, ad opera di Oili Tanninen, una tra le più apprezzate autrici finlandesi per bambini, ed è chiaro immediatamente che si rivolgono proprio a questa fascia d'età.

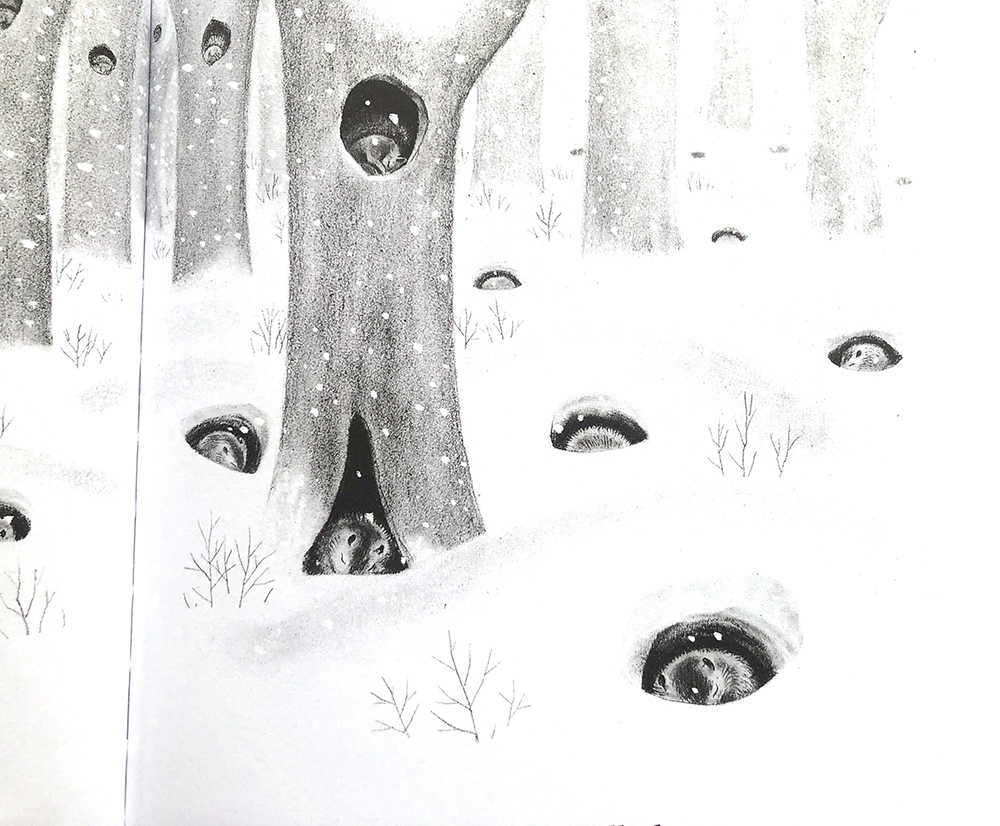

Lo si vede innanzitutto dalle caratteristiche dell'illustrazione: i contorni netti, le forme semplici, i colori pieni, valorizzati da una stampa di qualità. Sono immagini adatte a catturare lo sguardo dei più piccoli, che si approcciano ai libri e che imparano a scoprirne le qualità, non ultima la gradevole copertina ruvida e quadrata. E le narrazioni? Seguono anch'esse di pari passo.

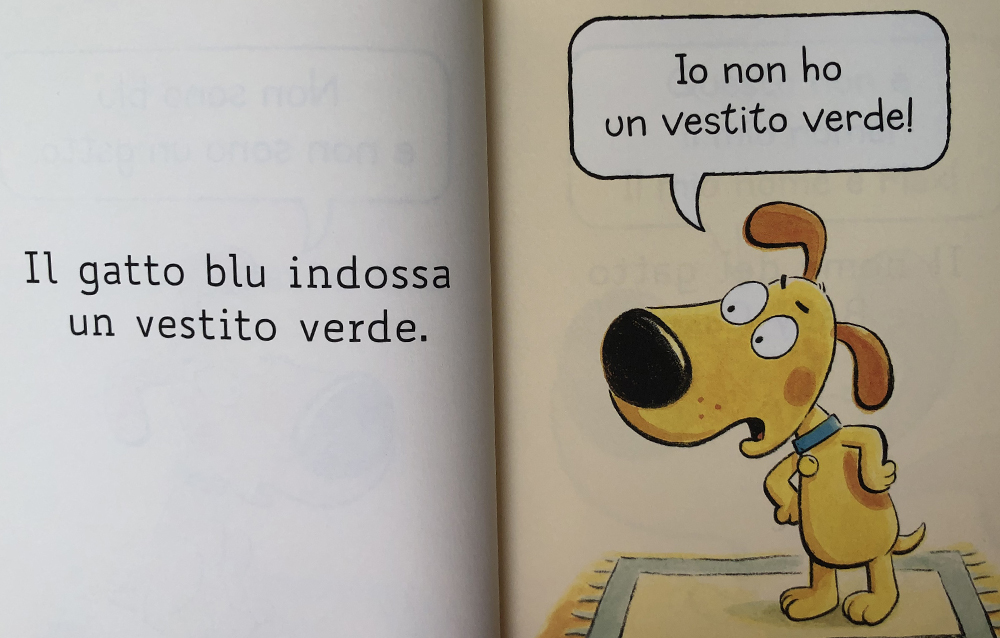

Quella di Hippu è ciò che si può definire una protostoria: un susseguirsi di azioni prive di una vera e propria parabola narrativa, che rappresentano la forma minima del racconto. I protagonisti sono animali (Hippu è un topolino, Heppu un cane), ma compiono azioni umane, quotidiane e riconoscibili, descritte con frasi minime che anche i più piccoli sanno comprendere bene:

"Il cane si chiama Heppu"

e poi

"Hippu va al mercato.

Hippu e Heppu mangiano"

Bastano due colori a raccontare questa storia: il rosso e il nero (oltre al bianco della pagina). Sono i primi colori che un neonato riesce a distinguere bene, per cui non disdegnerei di sfogliare Hippu già dai primi mesi di vita, per accostarsi alle figure, alle forme, al suono delle frasi.

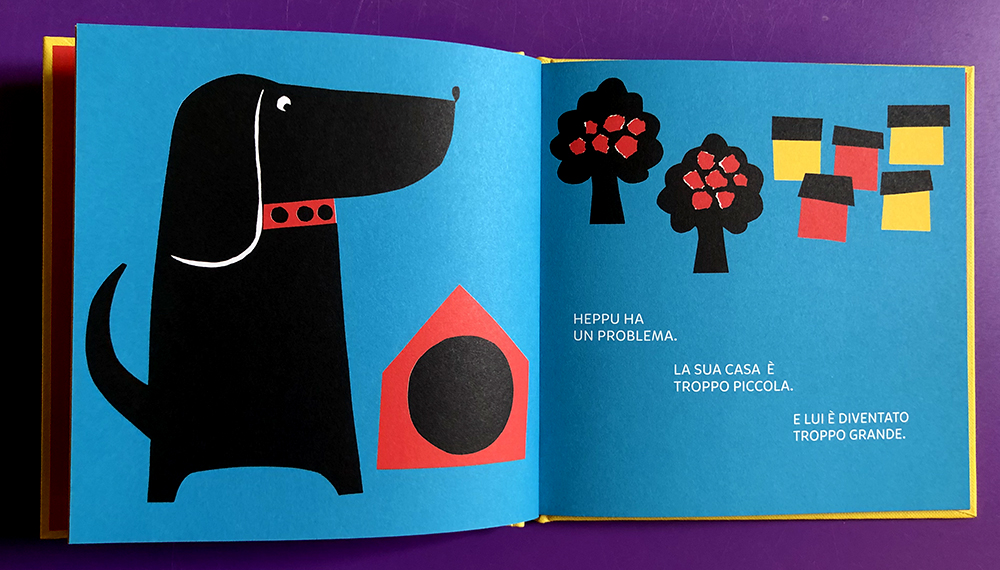

Pur mantenendo le caratteristiche di base del primo albo, Heppu e la casa fa un passo avanti, e lo fa in entrambi i codici: quello visivo e quello testuale.

Le forme restano semplici e pulite, ma al rosso e al nero si aggiungono ora azzurro e giallo, mentre la storia inizia ad avere un principio, uno sviluppo e una fine.

Heppu ha una casa troppo piccola, con una ciotola troppo piccola. Incontra Briciola, un cane molto piccolo con una casa troppo grande per lui, e potete immaginare come la storia si concluda.